学会新闻

变废为宝,绿色“浆”来!2025年“土木大讲堂”第十讲——地下工程系列第二课成功举办

传统盾构施工中,同步注浆是保障隧道稳定的关键环节,但材料消耗大、碳排放高、废弃物处理难等问题日益凸显。在上海申通集团大力支持下,上海隧道、城建物资与同济大学联合研发的“低碳型同步注浆新技术”,巧妙地将废弃泥浆、渣土等固废“变废为宝”,固废利用率高达96%,为绿色隧道建设开辟了全新路径。

10月30日下午,由上海市土木工程学会主办,上海市土木工程学会地下工程专委会、上海隧道工程有限公司承办的2025年“土木大讲堂”第十讲——地下工程系列第二课特邀上海隧道原副总工程师、技术中心主任张冠军先生带来了题为《盾构隧道低碳型同步注浆新技术研究与应用》的精彩报告,揭开了这项“变废为宝”绿色技术的神秘面纱。

1

会议伊始,上海市土木工程学会副秘书长崔敉致辞,她指出,开发地下空间是城市发展的关键,其环保性能的提升对建设绿色韧性城市至关重要。地下工程专委会作为学会先进专委会,始终关注行业重大工程和创新技术,本次聚焦“低碳型同步注浆”这一行业绿色发展关键课题,汇聚行业智慧,促进产学研深度融合,来自学会会员单位的线上、线下技术管理人员超4000人参与会议。

2

《盾构隧道低碳型同步注浆新技术研究与应用》——张冠军 上海隧道原副总工程师、技术中心主任

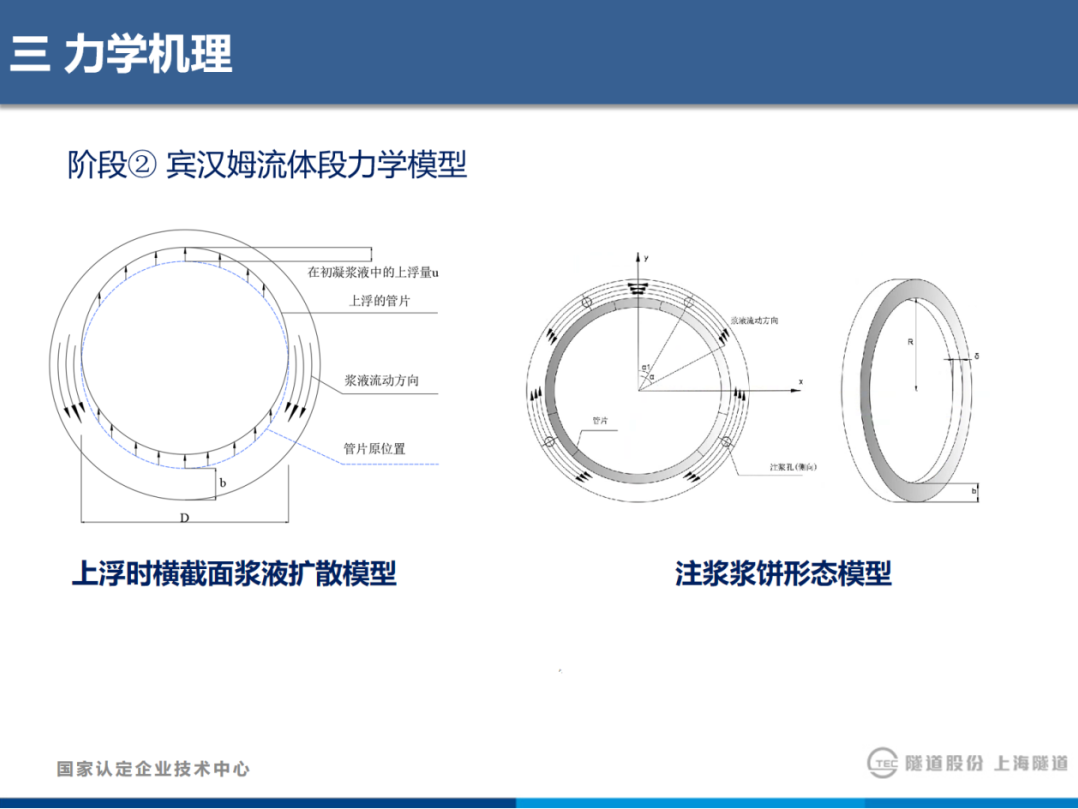

报告系统阐述了盾构隧道低碳型同步注浆新技术的研发背景、核心机理与工程实践。针对传统注浆材料依赖天然砂石、资源日益枯竭及施工固废处理难的痛点,上海隧道联合城建物资、同济大学研发了新型低碳同步浆。该技术以废弃泥浆、渣土和再生石粉等固废为主要原料,固废综合利用率高达96%,实现了资源的循环利用,有效降低了环境负荷与施工成本。在性能上,该浆液具备“早期抗浮、后期稳固”的双重优势:初期呈现宾汉姆流体特性,具备高屈服应力,能快速形成支撑骨架,有效抑制管片上浮;后期凝结硬化,与管片共同构成“复合短梁”结构,显著提升隧道的整体稳定性和长期承载能力。

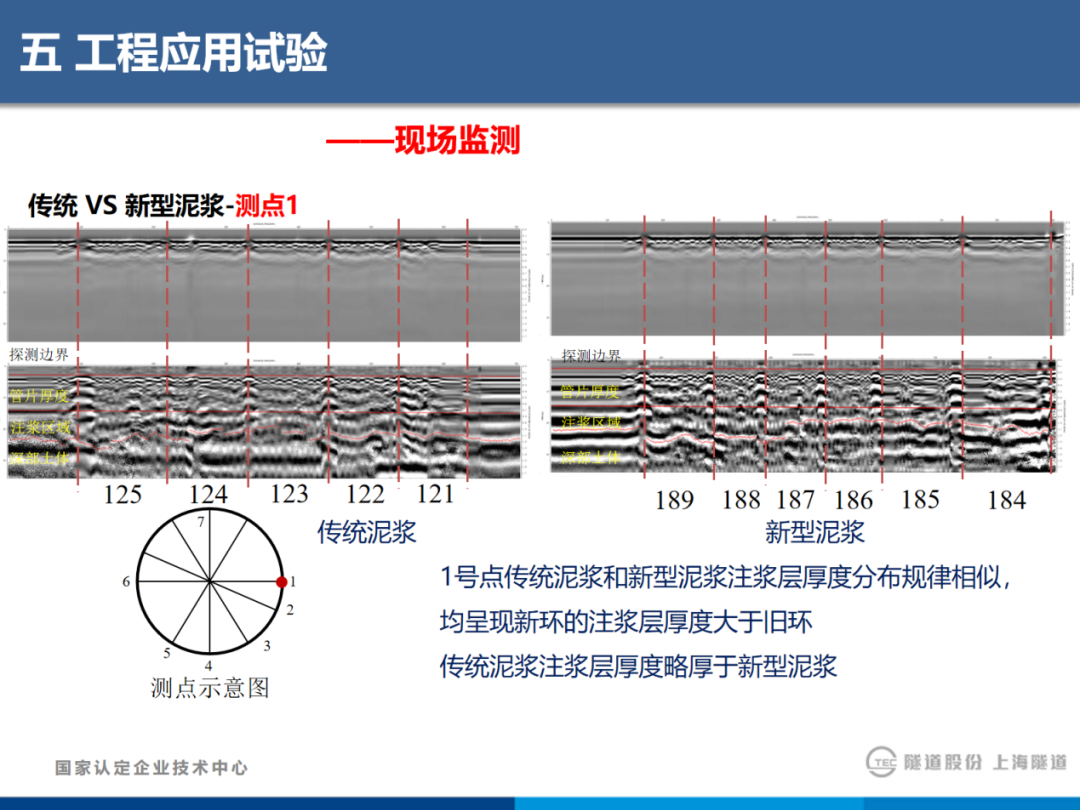

该技术已在上海轨道交通21号线龙东大道站区间成功完成工程应用验证。现场监测数据显示,注浆层填充饱满、厚度均匀,隧道表观质量良好,地表沉降控制在安全范围内,充分验证了技术的可行性和优越性,为城市地下空间开发提供了绿色、低碳、智能的“上海方案”,对推动行业可持续发展具有重要意义。

<左右滑动查看更多>

3

讲座现场听众和在线观众,都对低碳型同步注浆技术表现出浓厚兴趣,围绕该技术的多个方面展开了深入讨论,包括新材料的成本与经济性平衡、不同地质条件下的适用性,以及推动技术广泛应用所需的行业标准等。张冠军先生给予了专业且详细的回答,现场互动氛围热烈,展现了大家对绿色建造技术的高度关注。

互动问题精选Q&A

答:我们需要综合考虑整体成本。新型浆液大量使用了废弃泥浆和固废,这相当于节省了企业外运处置这些废弃物的高昂费用。虽然部分固废如粉煤灰的价格也在上涨,但从长远看,资源化利用是可持续的。更重要的是,像砂子这样的资源越来越稀缺,传统方法可能根本“做不下来”。因此,尽管新材料单价可能不低,但综合成本是可控且有优势的。

答:目前还没有全国统一的专门规范。但企业内部有成熟的技术规程,上海的轨道交通等项目都在应用。国内在双液浆等领域也有一些相关规范可以借鉴。我认为,随着这类低碳技术在工程中的应用越来越多,技术参数会逐步固化,最终一定会形成行业或地方标准。我们现在的实践就是在为未来规范的制定积累宝贵的数据和经验。

答:上海的软土地层施工难度本身就很大。华南地区的复合地层,其围岩条件通常比上海的软土要好。因此,这项技术在华南地区应用,理论上效果会更好。配比上,我们会根据隧道的规模、重量等参数进行计算,确定初始的框架配比,然后根据现场情况进行微调,没有大的问题。

部分现场提问

在精彩的互动问答之后,上海土木工程学会地下工程专委会副主任兼秘书长徐志玲发表了总结讲话,她感谢张冠军先生的精彩报告和与会人员的积极参与,指出,在资源紧缺、成本攀升、环境要求日益严格的背景下,本次“低碳型同步注浆”技术交流恰逢其时,与城市建设需求高度契合。该技术为绿色智能建造提供了新思路,希望未来能通过专委会平台,联合各方力量,持续推广此类新技术,助力行业高质量发展!

-

微信公众号

-

电子期刊

-

土木视界