学会新闻

2025年“土木大讲堂”第四讲——木竹结构专题第三课成功举办

2025年7月31日下午,上海市土木工程学会成功举办2025年“土木大讲堂”第四讲——木竹结构专题第三课。通过线下与线上同步的方式举行,本次大讲堂由上海市土木工程学会主办,木竹结构专业委员会承办。本次大讲堂邀请故宫博物院研究馆员周乾作了《故宫古建筑的防灾智慧》的主题讲座。

上海市土木工程学会副理事长兼秘书长叶国强出席会议,本次活动由木竹结构专业委员会主任委员、上海市建筑科学研究院有限公司总工程师许清风主持,来自学会会员单位的相关技术人员、管理人员参与了本次大讲堂。

1

叶国强副理事长兼秘书长表示,上海市土木工程学会持续举办的“土木大讲堂”,旨在为大家提供学术交流、技术合作的平台,发挥行业内的资源优势,促进各研究机构、各企业间的技术交流与合作,推动不同学科间的融合。故宫,作为世界上现存规模最大、保存最完整的古代木结构建筑群之一,历经六百余年风雨沧桑,无数次抵御了地震、火灾、雷击等自然灾害的侵袭,是一部活态的防灾减灾历史教科书。在强调韧性城市和可持续发展的今天,故宫古建筑所蕴含防灾智慧为我们现代土木工程,尤其是木竹结构建筑的防灾减灾设计和历史建筑保护修缮,提供了极其宝贵的启示和借鉴。感谢周乾研究院应邀作讲座,期待与会各位能有所启发。

2

周乾,博士(后),故宫博物院研究馆员,博士后合作导师。为故宫古建专家。曾获国家科学技术进步奖一等奖、华夏建设科学技术奖一等奖。为中国工程院咨询专家,国家自然科学基金同行评议专家、中国博士后基金评审专家主持省部级以上课题10项,发表学术论文、文章200余篇,出版著作22种。

3

周乾研究馆员从故宫古建筑的总体情况引入本次讲座的主要内容。故宫的古建筑具有严谨的形制、绚丽的彩绘、生动的空间、有序的构架、丰富的信息、优美的造型、精湛的工艺、丰富的景观、和谐的环境的总体特点。讲座分为上、下两篇,分别对故宫古建筑的防震、防火智慧进行系统性的梳理和介绍。具体包括以下内容:

(1)故宫古建筑抵抗十级地震的科学试验:本试验是中国古建筑抗震同仁与国外媒体合作的一次展示,它较为客观地展示出中国古建筑的抗震机理:以柔克刚--基础隔震、榫卯耗能、斗拱减震、厚重屋顶提高结构隔震性能等。以故宫为代表的中国古建筑有着博大精深的智慧内涵,需要不断地去学习和研究,才能弘扬与传承。

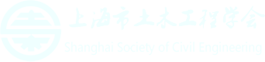

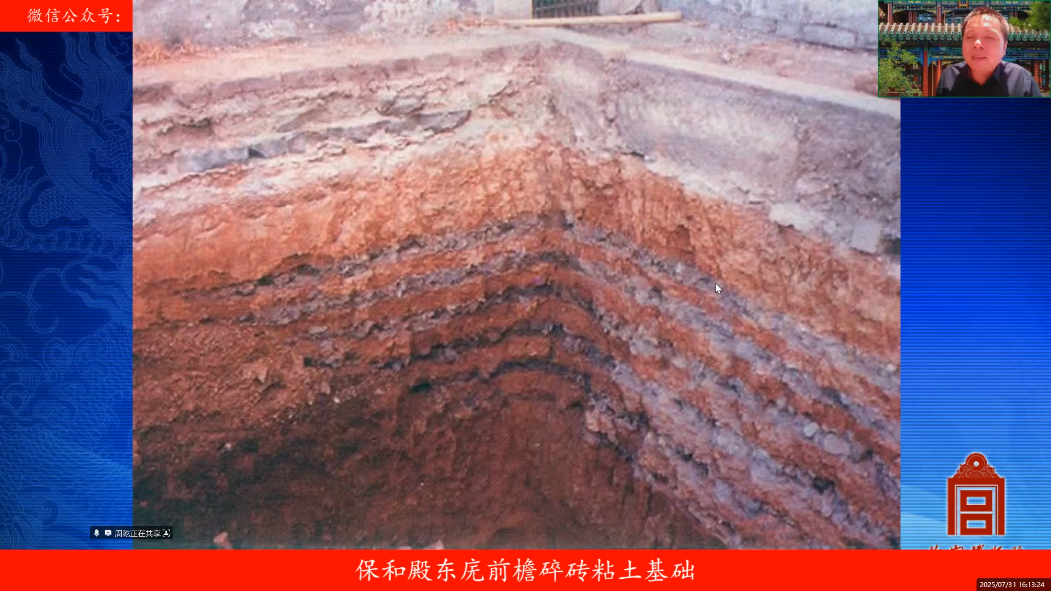

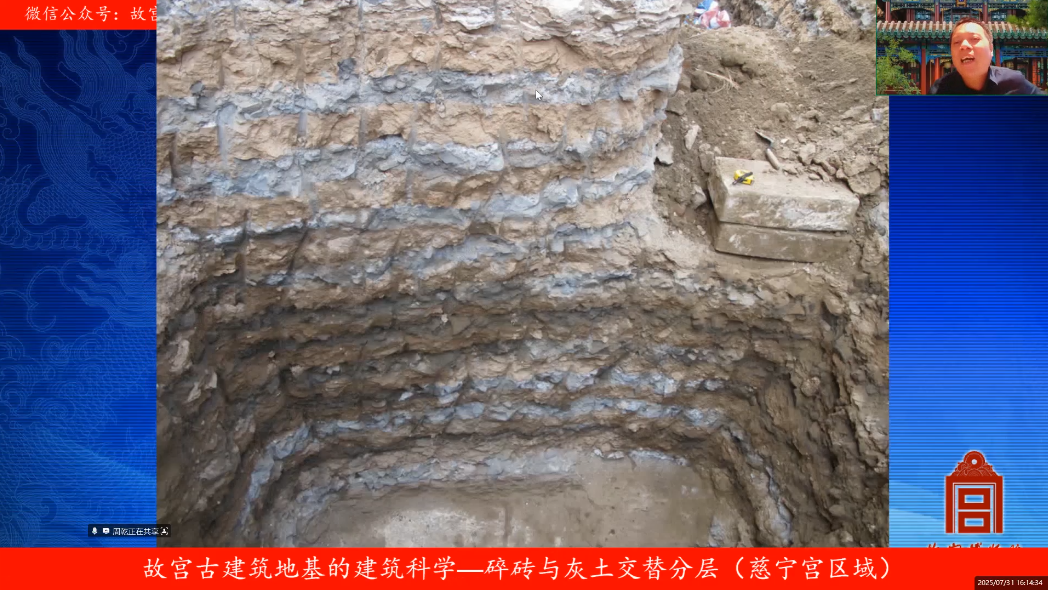

(2)故宫地基的抗震智慧:故宫古建筑地基的抗震智慧主要表现为采用“一块玉”式地基,灰土与碎砖交替分层,有利于地震作用下建筑的均匀下沉。灰土中掺有糯米,有利于地基土在地震作用下的不松散木桩的运用,可解决地下水导致的软弱地基问题柱顶石表面平整,有利于产生“以柔克刚”效果。

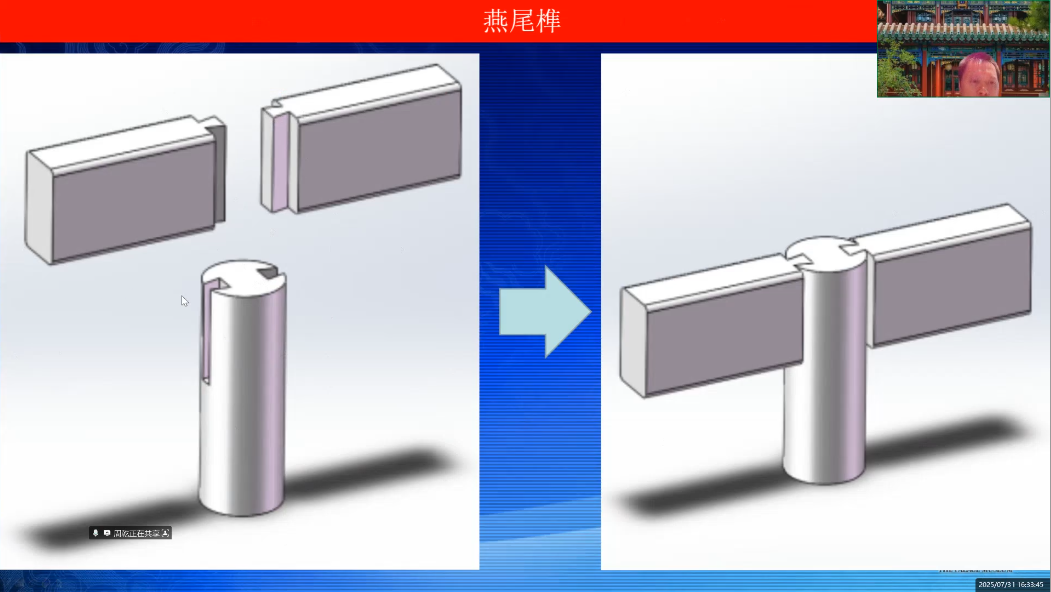

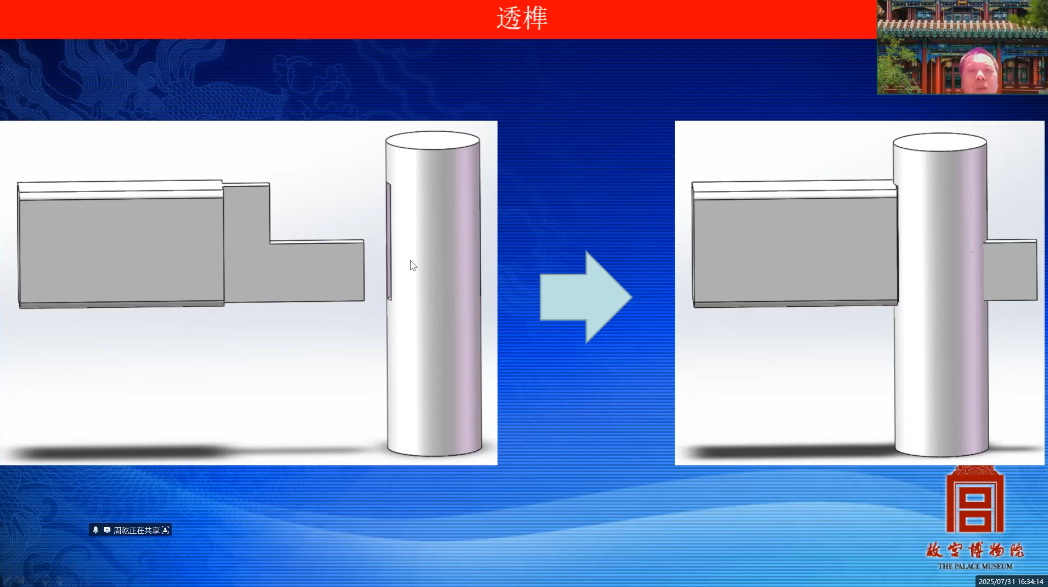

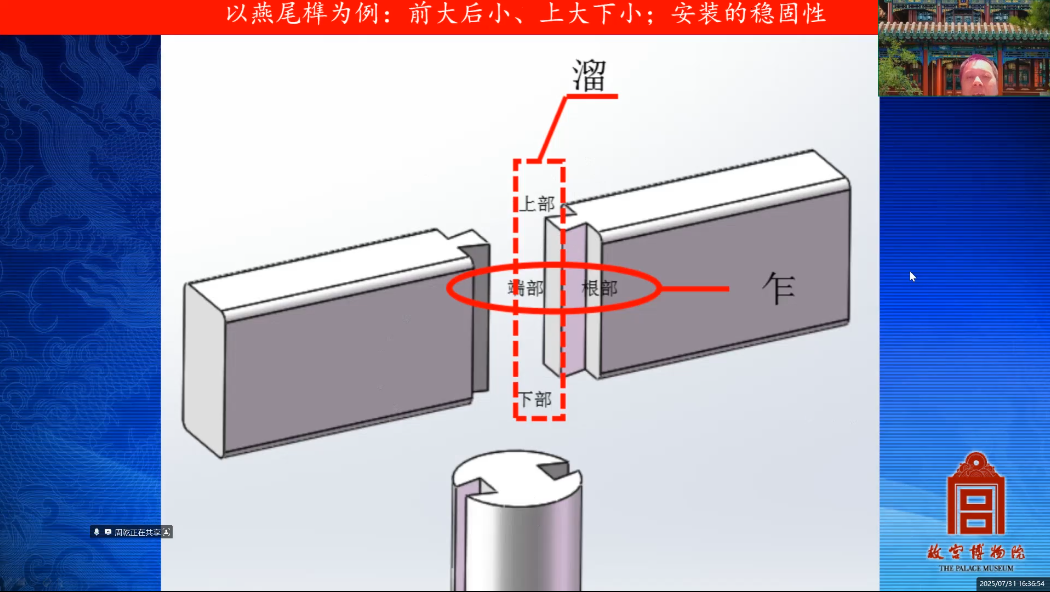

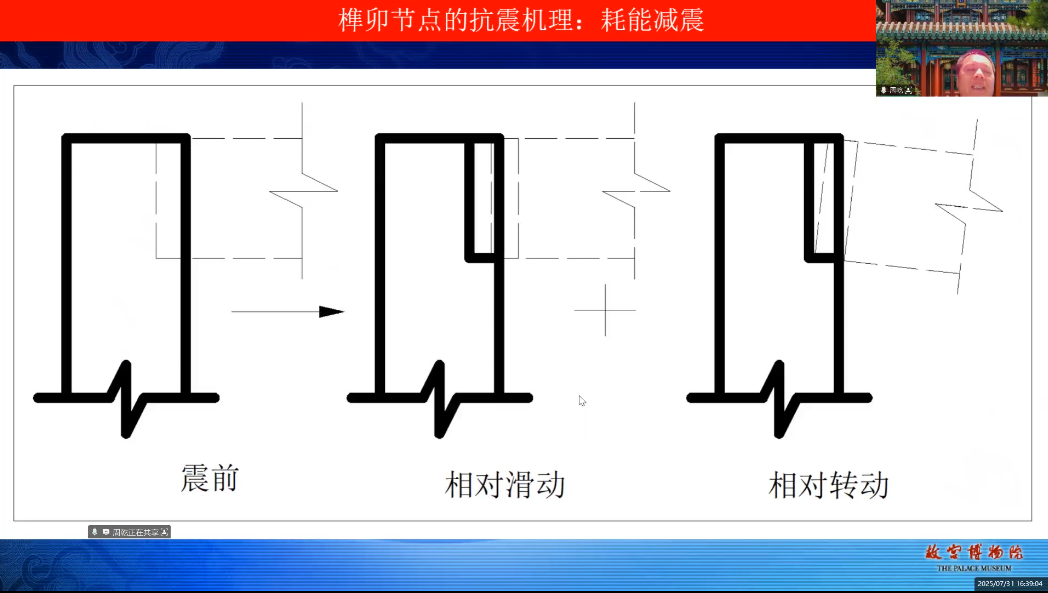

(3)故宫古建筑榫卯的抗震性能:故宫古建筑的核心木构件采用榫卯连接,没用一颗钉子。榫卯节点的抗震原理在于榫头与卯口相对滑移及旋转,耗散地震能量,减小了建筑的震害。榫卯连接还有利于快速安装、修复古建筑,是我国古代工匠建筑智慧的体现。

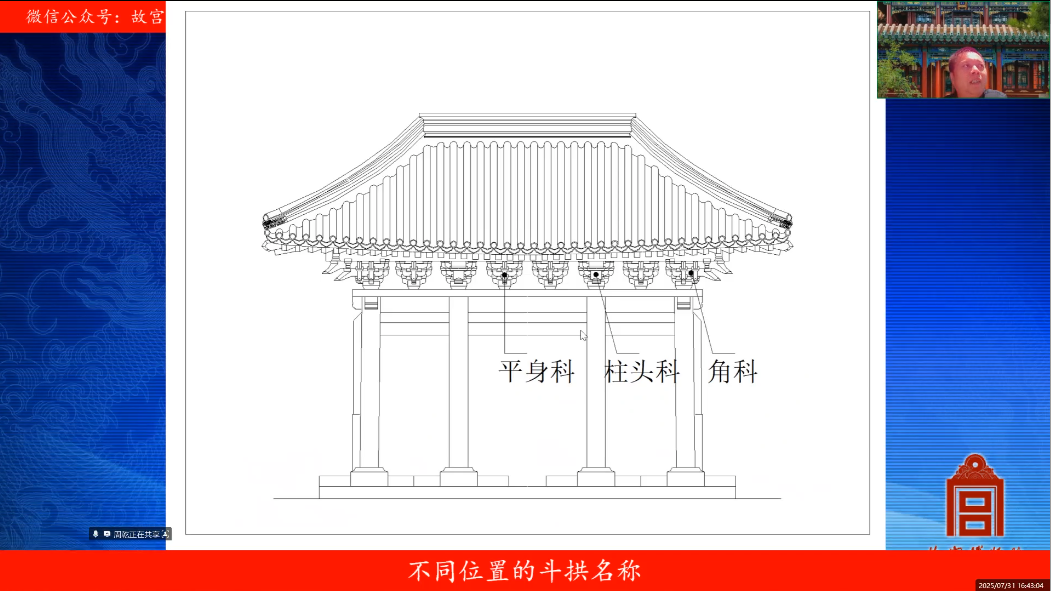

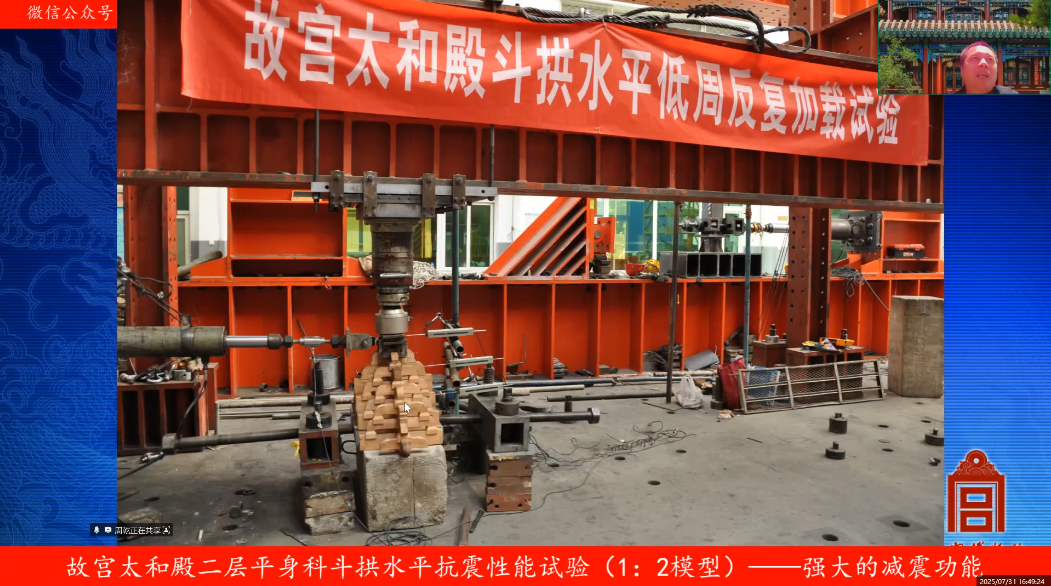

(4)清代斗拱优秀的减隔震性能:故宫古建筑的其它防震智慧还表现为均匀对称的建筑布局、立柱的侧脚、柱架高度不超过建筑宽度、梁架低矮、屋顶厚重。

(5)如今的三大殿为什么比明代缩小一半:故宫前朝三大殿在明天启七年复建(第三次)时,体量比初建时缩小一半前朝三大殿“变小”的根本原因是防火三大殿体量变小、间距增大,属于我国古代建筑防火的科学做法。

(6)故宫里的古代防雷措施:紫禁城在明清时期多次遭受雷击,其主要原因与紫禁城所处的地理环境、紫禁城古建筑立面造型特征、紫禁城古建筑内含金属构件等因素相关。紫禁城古建筑传统的防雷迷信方法包括采用铁链固定正吻、正脊内埋设宝匣梁架内安放雷公柱等做法。紫禁城古建筑防雷科学方法包括营建材料以木材、砖石材料等绝缘材料为主,建国后避雷装置的引入,使得紫禁城古建筑的防雷保护更加科学化和系统化。

(7)故宫古建筑的防火文化:故宫后三宫区域的龙光门、凤彩门、增瑞门、永祥门以南的一间房,其檩、椽、望板均为石材。皇史宬院落内建筑立柱、檩枋、斗拱、望板、椽子、匾额等构件全部由石材雕刻而成。故宫内从中轴线建筑到东西六宫院落,有大量的防火墙及防火隔断,故宫内的石头房、防火墙均有利于减少火灾。

部分ppt展示:

-

微信公众号

-

电子期刊

-

土木视界